知的好奇心を満たす、金沢の旅「今を感じる工芸にふれる」

江戸時代から現代まで、数々の伝統工芸が受け継がれている金沢。

金沢で制作活動を行う若手の作り手を訪ねて、今に息づく工芸を感じてみませんか。

作り手とのふれあいを通して心を豊かなひとときをお届けします。

お申込みについて

◆お申し込み

・本コンテンツのお申し込みは旅行会社からのみお受けしています。個人のお客様のお申し込みはお控えください。

◆主催者

・一般社団法人 金沢クラフトビジネス創造機構(公式HP)

電話 076-265-5107

公式HPのお問い合わせフォームからご連絡ください。

※作家への直接のご連絡は行わないようお願いします。

加賀象嵌(かがぞうがん)にふれる

金沢の希少伝統工芸の一つ加賀象嵌の精緻な美の世界へ。

江戸時代には主に武具・馬具に施され、特に鐙は天下の名品と称されるほど隆盛を極めた加賀象嵌。

その緻密な技術と美しい意匠は現代に受け継がれています。

数々の工芸展での受賞経験を持つ気鋭の作家・前田真知子さんから加賀象嵌の魅力あふれる話を伺い、その技法の一端を体感します。

加賀象嵌作家 前田真知子氏

金沢市生まれ。金沢美術工芸大学大学院美術工芸研究科彫金コース修了。

自宅工房にて制作活動を行う。生活に潤いをもたらす作品作りに励む傍ら、金沢の工芸・金工の活性化に尽力。

コンテンツの流れ

作家の手ほどきを受けながら、加賀象嵌の高度な技術にふれられます。

◆解説

加賀象嵌が生まれた歴史をはじめ、素材や道具、制作工程を学び、知識を深めます。

◆象嵌体験/彫る

タガネと鎚を使って、銅合金を彫りこみ、別の金属を叩き入れる作家の技を体験。

◆象嵌体験/削る

象嵌を施した部分にヤスリやキサギをかけて、表面を滑らかに仕上げます。

◆煮色着色(実演見学)

室町時代から伝わる技法を実演。象嵌を施した銅合金を薬液の中で煮て発色させます。

◆作品の紹介

前田さんが手がけた香炉や帯留め、アクセサリーなどの作品をご紹介します。

定員

5名/最少催行人数2名

参加費(消費税込)

36,000円/グループ

加賀象嵌とは

金・銀・鉄などの地金の表面を彫った溝に、他の金属をはめ込む技法で、石川県の希少伝統工芸。

加賀藩前田家が京都から職人を招いて技術を発展させ、主に刀や鐙(あぶみ)に用いられました。

その堅牢精緻な技は現代に継承され、香炉やアクセサリーなど様々な作品が制作されています。

関連資料

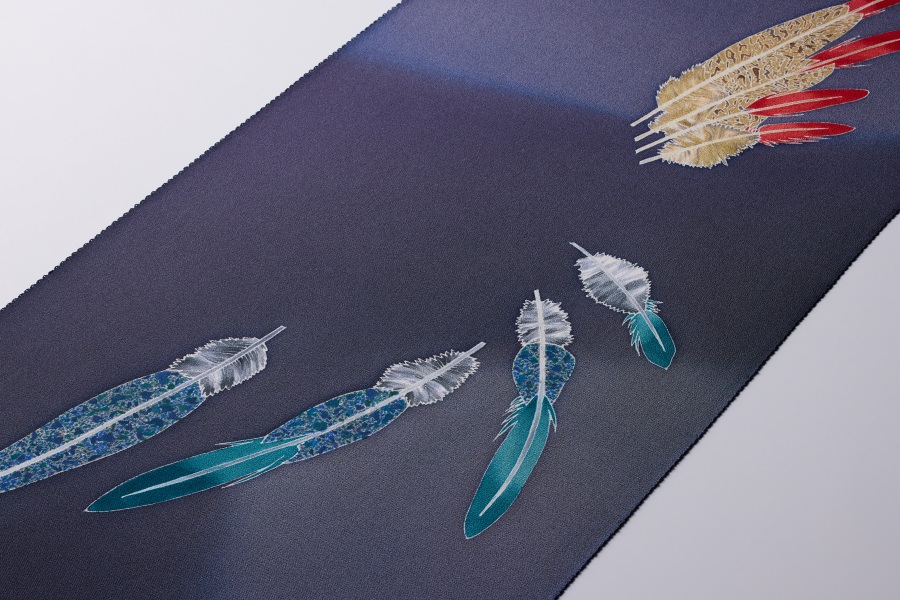

加賀友禅にふれる

自然美を描き出す加賀友禅の手仕事の技と心をたずねて工房へ。

武家文化の趣を残し、落ち着いた美しさが魅力の金沢の伝統工芸「加賀友禅」。

浅野川のほとりに佇む創業100余年の工房「金丸染工」を訪ねて加賀友禅の歴史を体感しながら、若手職人・金丸絵美さんから加賀友禅の手仕事や新たな作品づくりについて話を伺います。

金丸染工 新商品開発 金丸絵美氏

金沢市生まれ。滋賀県立大学生活デザイン学科卒業。

会社員の経験を経て、’13年、金丸染工に入社し、金丸修一氏に師事。「あなただけのストーリーをデザインに」対話を通して制作することを大切に新商品の企画・制作に取り組む。

コンテンツの流れ

加賀友禅の工房や制作工程、巨匠の作品にふれ、下絵・彩色体験ができます。

◆解説

加賀友禅の特徴や分業制による工程を学び、知識を深めます。人間国宝・木村雨山作の着物との出合いも。

◆工房見学

川沿いの立地や地染のための長い土間など、多くの手を経て生まれる友禅の工程や職人の繋がりを肌で感じます。

◆下絵・彩色体験

露草の花の色を用いて輪郭を写し取る下絵体験や、糸目糊の内側に好みの色で手描き染めする彩色体験ができます。

◆作品の紹介

加賀友禅を活かしたタペストリーやポーチ、ガラス皿など、現代の暮らしに合わせて開発した作品をご紹介します。

定員

10名/最少催行人数2名

参加費(消費税込)

36,000円/グループ

加賀友禅とは

藍、臙脂、黄土、草、古代紫の加賀五彩を基調とし、草花や古典などをモチーフにした絵柄が特徴。

外を濃く中心を淡く染める「外ぼかし」や「虫喰い」などの独自の技法が使われます。

1着に10~15人もの職人が携わり、どの工程にも熟練の手技が求められるゆえ、高い価値を誇ります。

関連資料

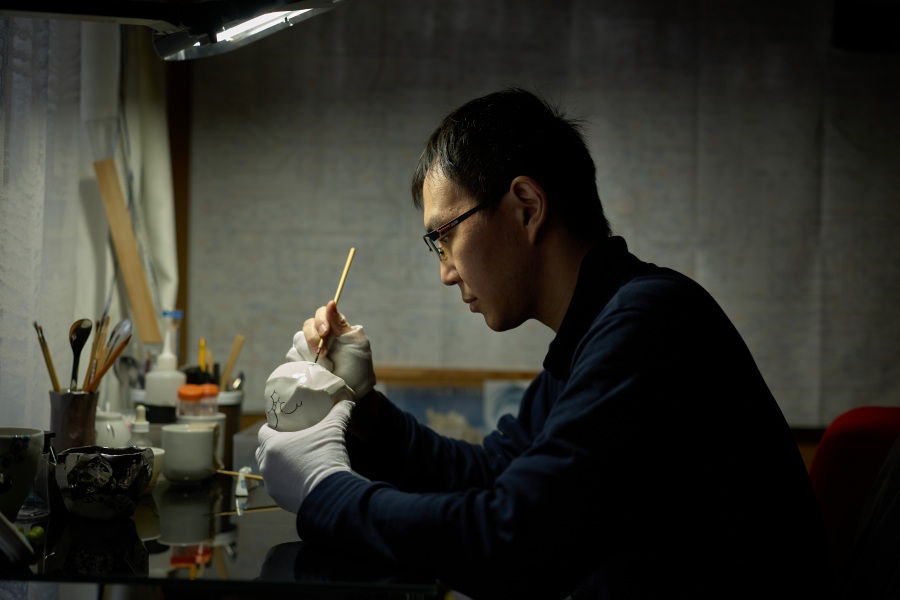

陶芸にふれる

陶芸の新しい可能性を拓く生命力がほとばしる美にふれる

分子細胞学を研究する博士から転身した、異色の経歴を持つ陶芸作家の今西泰赳さん。

九谷焼の技法を用い、土づくりから、成形、釉薬の調合、焼成、絵付けまで一貫して手がけ、「細胞」をモチーフにした作品は独自の世界観を放ちます。作品がどう生み出されるのか、工房見学を通して創作活動のお話を伺い、絵付けを体験します。

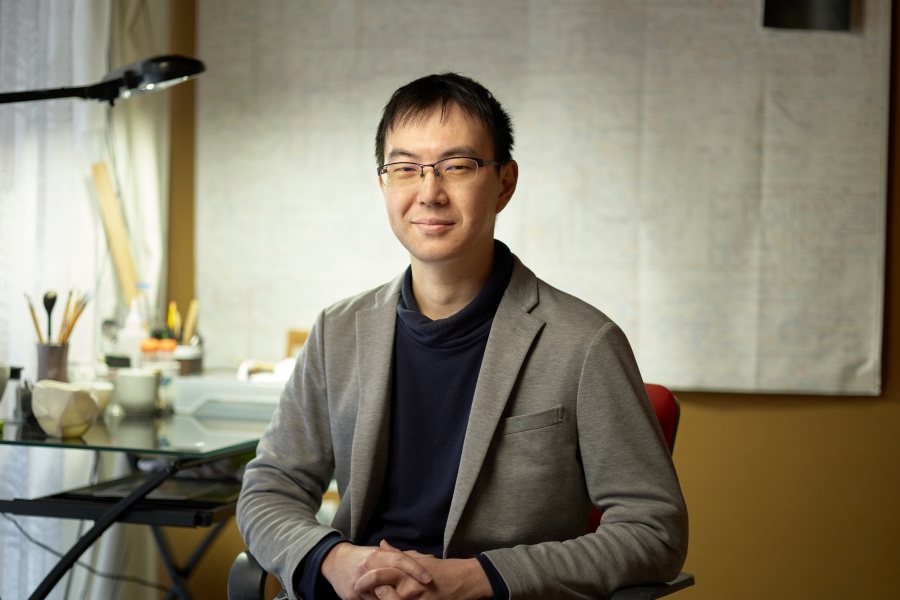

陶芸作家 今西泰赳氏

奈良県生まれ。筑波大学 生命環境科学研究科 博士課程修了。

博士号取得後、滋賀県立信楽窯業技術試験場、石川県立九谷焼技術研修所で学び、陶芸作家として独立。

金沢美術工芸大学 技術専門員・非常勤講師。

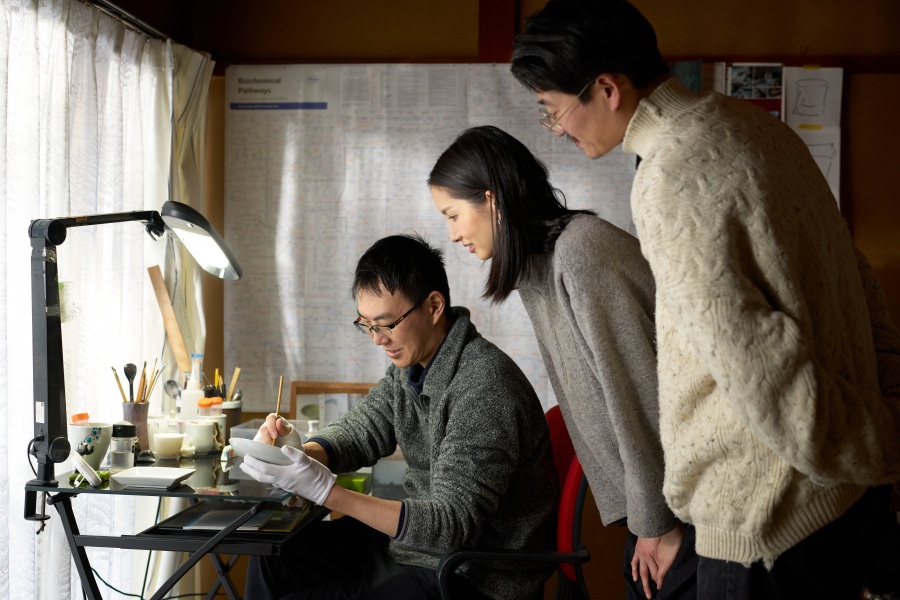

コンテンツの流れ

今西さんの工房を見学し、陶芸作品や制作工程にふれ、絵付け体験ができます。

◆解説

作品づくりに込めた思いや制作工程、技法、制作秘話などについて、お話を伺います。

◆技法・工程説明

土と釉薬を独自調合し、メタリック加飾を施した独特の風合いを手で触れて味わいます。

◆実演

一切下書きせず、思いのままに細胞の模様を描く、絵付けの様子を間近で見学します。

◆絵付け体験

今西さんと会話を交えながら絵付けを体験。筆を手に、好きな色で自由な線を描きます。

◆作品の紹介

試行錯誤を重ねてつくり上げた土と釉薬で「細胞」を表現したオブジェや器をご紹介。

定員

6名/最少催行人数2名

参加費(消費税込)

36,000円/グループ

研究生活の中で感銘を受けた「細胞」の増殖と「生命エネルギー」。

その力強さとダイナミックさをテーマに、独自に調合した土と釉薬、九谷焼の技法などをハイブリッドに用い自己表現作品を制作。

ホテル・病院のオブジェ制作や料理店とのコラボも展開し、国内外で注目されています。

関連資料

加賀ゆびぬきにふれる

色とりどりの絹糸を重ねて生まれる加賀ゆびぬきの無限の世界を知る

伝統工芸「加賀てまり」とともに、和裁の技術が応用される「加賀ゆびぬき」。

指輪サイズの中に、艶やかな絹糸を何種類も組み合わせて生み出される、幾何学模様の色鮮やかさと精緻な美しさに魅せられます。

作家の大西由紀子さんに加賀ゆびぬきの特徴や工程についてお話を伺い、実際に一針ずつ糸で模様をかがる技を体験します。

加賀ゆびぬき作家 大西由紀子氏

金沢市生まれ。加賀てまりを手がける祖母・小出つや子さんと母・小出孝子さんから金沢に伝わるゆびぬきの技法を学ぶ。

2004年、東京で初の個展を開催。著書に『はじめての加賀ゆびぬき』などがある。

コンテンツの流れ

加賀ゆびぬきの作品や制作工程にふれ、針と糸で模様をかがる手仕事が体験できます。

◆店舗見学

全国でも珍しい「てまり」と「ゆびぬき」の専門店へ。さまざまな作家の作品や制作する様子を見学できます。

◆解説

2階の体験スペースにて、加賀ゆびぬきの歴史や特徴、制作工程の説明を受け、知識を深めます。

◆体験

すでに土台が仕上げられたゆびぬきを用意。手ほどきを受けながら、数針だけ糸をかがる体験に挑戦します。

◆作品の紹介

作家の大西さんの美しい作品の数々を鑑賞。色鮮やかな絹糸が織りなす、万華鏡のような世界の虜になるはず。

定員

6名/最少催行人数2名

参加費(消費税込)

36,000円/グループ

加賀ゆびぬきとは

元々は余った糸や布を利用して自分用に作る裁縫道具。

加賀友禅の着物を仕立てるお針子が多かったことから華やかな加賀ゆびぬきが伝わったといいます。

うろこ・矢羽根・市松などの模様は、糸の配色次第で雰囲気が多彩に変化。

アートやアクセサリーとしても人気が広がっています。