金沢に息づく武家文化 ~武士道と金沢の文化~

皆さん、金沢といえば何を思い浮かべますか?美しい街並み、金沢城、そして…武家文化。今回は、この歴史的な街、金沢がいかにして江戸時代の武家文化を育み、今に至るまでそれが息づいているのかを探っていきます。

<1500年代後半>

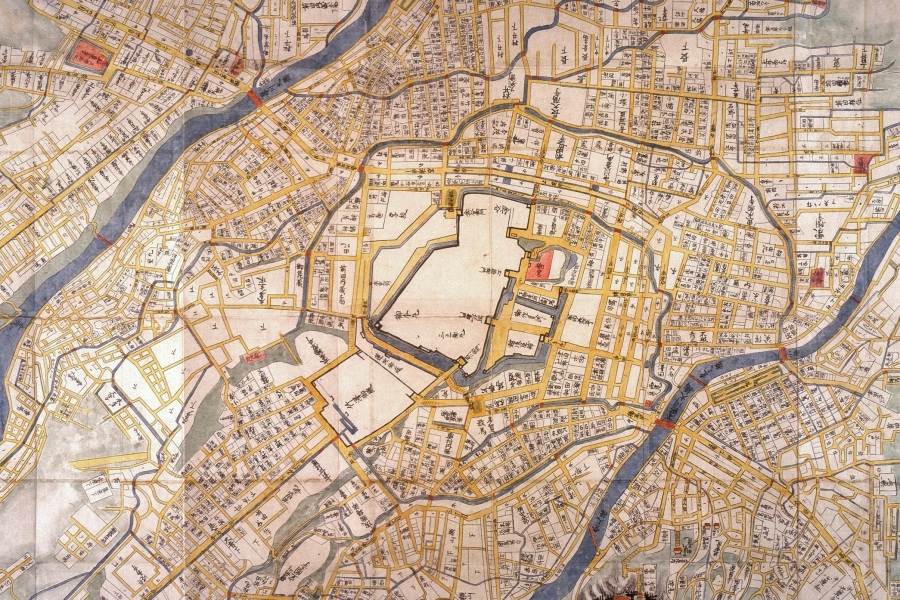

金沢は元々、浄土真宗の門徒(一向宗)によって治められていました。しかし、一向一揆が鎮圧された後、金沢御堂(みどう)の跡に金沢城が築かれ、かつての寺内町を取り込むような形で城下町が形成されました。

初代藩主前田利家は、織田信長や豊臣秀吉に仕え、数々の戦場を経験した武士でありながら、茶道の大家・千利休に学び、能を舞うなど、武士としての教養にも重きを置いた文化人でもありました。

<江戸時代(1600年代~)>

加賀藩主となった前田家は、加賀・越中・能登の3つの国を領有し、120万石を誇る江戸時代最大の大名となりました。金沢はその政治、経済、文化の中心として約300年間栄えたのです。江戸時代300年を通じて前田家が代々藩を治めたことで、武家文化がしっかりと根付いていきました。

加賀前田藩は大藩であったため、しばしば幕府から目を付けられることもありましたが、前田家は武力での対立を避け、学問や芸術を重視しました。学問や工芸、芸能の振興に力を入れ、全国から著名な学者を招いて文化活動を支援し続けました。江戸時代中期の儒学者・新井白石は、加賀藩の学問や文化を高く評価し、「加賀は天下の書府である」と称賛しました。

金沢の工芸もまた、加賀藩の支援のもと発展しました。17世紀に設立された「御細工所(おさいくしょ)」は、当初武具の製作・修理を行っていましたが、次第に城内の調度品や什器を手掛ける工房に変貌しました。また、京都や江戸から名工を招き、金工や蒔絵などの工芸職人を育成しました。さらに、藩主自身も能や茶の湯を嗜み、武士の精神と文化的な教養が家臣や町民にも広まりました。御細工所の職人たちは、一日おきに能の稽古に通ったとも伝えられています。このようにして、17世紀後半には「百万石文化」として知られる加賀藩の武家文化が確立されました。

<明治以降(1868年~)>

明治時代に藩主・前田家が東京に移住し、金沢の人口は減少し、前田家というパトロンを失うことになりました。しかし、長い時間をかけて培われた高い技術力は、当時の先端技術に活かされ、産業発展に寄与しました。さらに、金沢は江戸時代から現在に至るまで、大きな戦禍を受けることがなかったことも影響し、文化の育み、自律した経済を維持し続けています。

江戸時代に確立された「百万石文化」は、明治以降の近代化の中でも形を変えながら持続し、今日の金沢文化 ー思想、美術工芸、伝統文化(能、茶道)、食文化ー の基盤となっています。この文化は、金沢市民の日常生活に深く根ざし、今なお高い生活の質を支え続けています。

城下町の街づくりと景観

金沢の都市構造は、約400年前に前田家によって計画された城下町の形態を今も継承しています。街路網や用水路などの要素が現在の都市景観に反映され、土塀と石畳が残る情緒ある武家屋敷群、寺院群、繊細な格子がほどこされた建物が並ぶ茶屋街などの歴史的建造物が残っています。これらの要素が組み合わさり、金沢独特の文化的景観を形成しています。

金沢の“れきしケンチク” を学ぶならこちら↓↓

武士の嗜み ~香道(香りを聞く)~

「香道」は、主に東南アジアからもたらされた高価な香木の香りを味わい、深い精神世界を楽しむ芸道で、茶道、華道とならび日本の3大芸道の一つとされています。

仏教とともに日本に入ってきた香は、仏教の儀式にはかかせない道具の一つとして全国に広まっていきます。その後、茶の湯や文学世界ともつながり、貴族や武家の教養としても発展しました。

室町時代、足利8代将軍・義政の時代に、公家の三條西実隆や将軍に仕える東山文化の担い手である 志野宗信が、一定の作法やルールを体系化し現在の香道の基礎を築きました。現在香道には、「公家の香道」といわれる「御家(おいえ)流」と、「武家の香道」といわれる「志野流」という2つの大きな流派があり、武家文化の盛んな金沢では、志野流の聞香を愉しむことができます。

※香木の香りをかぐことを、香りが伝えるものを心で聞き取る、ということより「香りを聞く」といいます。

武士の嗜み ~茶道~

戦国時代、千利休によって大成された「茶の湯」は、天下人をはじめ多くの武将を魅了しました。加賀百万石の基礎を築いた前田利家も、千利休に茶の手ほどきを受け、自ら茶会を主催するなど茶の湯を楽しみました。3代藩主前田利常は、京都から利休の孫・宗旦の四男にあたる仙叟(後の裏千家始祖)を召し抱えるととも、歴代藩主は茶の湯文化の保護・奨励に努めました。

その影響は今も大きく、金沢は茶道が盛んな土地として広く知られています。金沢では、呈茶体験(お抹茶を飲む)だけでなく、実際に自分でお茶を点てる体験ができる場所も多くあります。

茶道は、単にお茶を提供したり、飲んだりするという行為だけでなく、日本の美学や心の交流を表現するものです。茶道体験を通じて、作法を通して日本の伝統的な美意識や精神性を感じることができます。

武士の嗜み ~能~

能とは、「謡(うたい)」という声楽と「囃子(はやし)」という楽器演奏に乗せて、舞踏的な動きで物語を進めていく芸能です。簡単にいえば、能はミュージカルやオペラに近い存在といえるでしょう。

能のはじまりは奈良時代まで遡り、室町時代には、将軍義満の支援により、観阿弥・世阿弥が能を大成させます。江戸時代、能は江戸幕府の式楽(公式な儀式として演じられる芸能)として定められたため、大名にとっては修めるべき教養の一つとなりました。

加賀藩では、初代藩主前田利家から代々金春流を主として愛好してきましたが、五代藩主綱紀のとき宝生流を取り入れ、概ね宝生流に統一され、以後江戸時代を通して隆盛をきわめてきました。藩主は、城内の職人たちを能の人材として育成し、また、領民たちにも奨励したため、世に「加賀宝生」といわれるほどの能楽の盛んな土地がらとなって現在にいたっています。

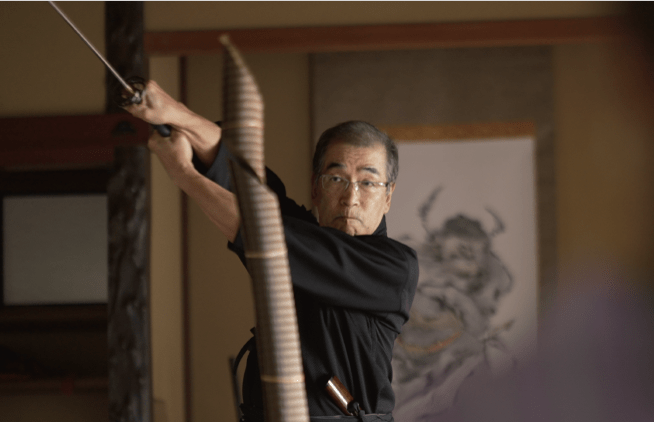

武士の嗜み ~武道(弓道・剣道・刀)~

武道とは、武士が身につける武術を指すとともに、武士が守るべき道徳や礼儀の習得のことを言います。「礼に始まり、礼に終わる」を実践する武道体験をしてみませんか。

武士と「禅」

鎌倉時代に日本に伝わった禅宗は、武家と深い関わりを持ち、後の武士の精神的支柱の一つとなりました。その理由は、禅が経典の言葉ではなく、実践を重視する教えだからです。自らの鍛錬と実践を通じて心を鍛えるこの教えは、「無駄を省き、自己を鍛える姿勢」という、質実剛健で独立心旺盛な武士の気風に合っていたと考えられます。

鈴木大拙は、金沢に生まれ、禅をはじめとする仏教、広くは東洋・日本の文化や思想を海外に伝えたことで知られています。金沢には、彼の思想を体現した施設があります。

武家の庭園

金沢では、藩主の庭園である「兼六園」から、足軽の家の庭まで様々な武士の階層の庭を楽しむことができます。

★国の特別名勝 兼六園

★国指定名勝 成巽閣(重要文化財)の庭園